ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 農業・畜産 > 霧島市の農業 > 四季の野菜を栽培しませんか?

ここから本文です。

更新日:2024年8月1日

四季の野菜を栽培しませんか?

自然の豊富なこの鹿児島県霧島市でさえ、ライフスタイルが多様化したことに伴い食生活は大きく変化してしまいました。

これらの改善の一つとして、家庭菜園等で野菜を栽培するというチャレンジはいかがでしょうか?

野菜作りには、『生産の楽しみ』、『手づくり食材を食べる楽しみ』、『挑戦する楽しみ』があります。

『生産の楽しみ』では、子供や動物を育てる過程にも似た喜びや、収穫時の喜びは格別です。また、ご家庭をお持ちであったらなおのこと、家族と作る野菜を話題としても楽しいでしょう。

『手づくり食材を食べる楽しみ』では、料理を作るときも手づくり食材ですと意欲が違ってきますし、口に運んでおいしかったときの喜びはひとしおでしょう。

『挑戦する楽しみ』では、おいしい料理ができたとき、「今度は何を作って食べようか?」なんて期待をする喜び、収穫時に野菜がよい出来でなくても「どうすればうまくいくのかなあ?」なんて反省を踏まえた再チャレンジに闘志を燃やすなんていうのも楽しみの一つといえないでしょうか。

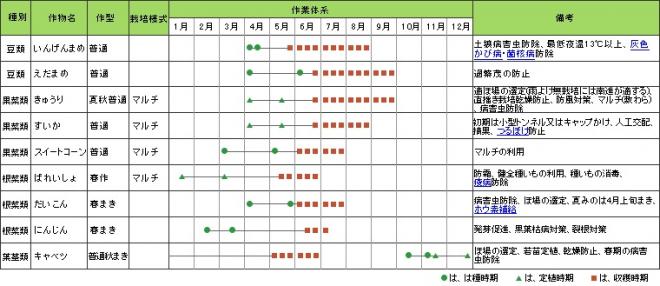

そこで、お勧めする家庭菜園の品種などを収穫時期ごとにお知らせします。

春に収穫できるもの

夏に収穫できるもの

秋に収穫できるもの

冬に収穫できるもの

2シーズン以上で収穫できるもの

用語説明

灰色かび病

初めは、開花後のしぼんだ花弁が侵され、幼果の先端から水浸状に軟化し、表面に灰色のカビを生じます。

これに侵された果実の表面は、灰褐色粉状のカビで盛り上がります。

施設栽培に多く、被害残渣の処理不十分な場合や、やや低温多湿で朝夕急激に冷え込む場合、また過繁茂状態の場合に発生しやすくなります。

対策は、薬剤防除です。

ウラナミシジミ

幼虫は太くて短いイモムシ状で、マメ科植物の芽や花、若い果実などを食べながら成長します。そのため手入れが行われないマメ畑などでは、成虫が多く飛び交う場合があります。

対策は、薬剤防除です。

モザイク病

モザイク病はウイルス病とも呼ばれ、その名の通り、発病すると葉や花弁に濃淡のまだら模様ができ、モザイク状に見えます。その他の症状として株が萎縮したり、葉が縮れ、小さくなり、黄化したり、カスリ状のすじができたり、そばかす状の斑点が多数発生するなどの症状が全身にあらわれるのが特徴です。

ウイルスは、アブラムシが植物の汁を吸う際吸い込まれ、そのまま次の植物を加害することで感染します。ほとんどの場合、アブラムシが媒介となって感染しますが、アザミウマ、コナジラミ、ハダニなどよることもあります。

空気感染することはなく、ウイルスの種類が違うことから人間に感染することはありません。

対策は、薬剤防除です。

線虫

水中や土の中で細菌などを食べて生きているものが大半で、その一部が動物や植物に寄生して生活します。植物に寄生する仲間は殆どのものが体長1ミリメートル以下と小さく、肉眼ではよく見えませんが、これらの内のネコブセンチュウ、シストセンチュウ、ネグサレセンチュウ等が農作物に寄生し、大きな被害を与えます。

人体に寄生するものではカイチュウやギョウチュウなどが有名です。

対策は、栽培前に行う土壌消毒です。

疫病

葉やつるの一部が暗緑褐色で水浸状になって、軟化腐敗し、果実は軟化腐敗してカビが発生します。

対策は、薬剤防除です。

べたがけ栽培

だいこんに対するタネバエの被害は、根部が肥大する時期での農薬による防除は難しく、根部に幼虫の食入痕が残ります。

5月中~下旬のは種だいこんでは、は種後30~40日間、不織布でべたがけ被覆すると、作土への産卵が回避され、幼虫による根部食入被害が軽減されます。

しかし、被覆期問が長いほど成虫の侵入・産卵が回避されるので防除効果は高まりますが、被覆期間が長くなるにつれ地上部の生育が劣ってくるために、根の肥大は遅れます。

酸性土壌対策

酸性土壌では本葉2~3枚で生育が止まり、葉の黄化が発生するので、好適pH6.5~7.0を目標に石灰質肥料を施用します。

つるぼけ

スイカ・メロン・カボチャなど、つるもの野菜の場合、つるや葉が茂りすぎて開花や着果が妨げられる状態を、つるぼけ現象といいます。

菌核病

主に茎に発生しますが、キュウリやナスでは実にも発生します。茎では、枝分かれしている部分から発生することが多く、水浸状の病斑が茎の上下に拡大すると共に茎をとりまくようになると、病斑部から上の茎葉は枯死します。病斑部は褐色から黒色に変色し、やがて白い綿状のカビに覆われ、最後は黒いネズミ糞状の菌核が形成されます。果実では、がくの付近に発生することが多く、病斑部の症状は茎の場合と同じです。

春や秋で雨が続くような比較的低温で多湿のときに多発します。

対策は、薬剤防除です。

ハモグリバエ

幼虫による葉の食害痕が白い線状となって残るうえに、成虫の食痕や産卵痕も白い斑点となるため、光合成が阻害されて生育不良となります。特に、幼苗期に発生した場合に大きな影響がでます。

ハモグリバエは各薬剤に対し感受性が低下しているので、薬剤防除に加え、発生源となる周辺の除草、収穫後の被害残渣の除去、成虫進入防止等の物理的、耕種的防除法を組み合わせて防除する必要があります。

根こぶ病

根こぶ病はキャベツ・はくさい・かぶ・菜類等のアブラナ科野菜で発生する病気です。

病気にかかった野菜の根部は「こぶ」ができ、病勢が進むと地上部はやがて生育が止まります。病原菌はかびの仲間でアブラナ科植物のみで増え、胞子は土壌中で7~8年以上生存します。

発病適温は20~24度で初秋に多く発生し、水分過剰の土壌で著しく発生します。土壌は、pH4.6~6.0で多発し、pH7以上では発病は少なくなります。

対策は、薬剤防除や石灰を施用する4校耕種的防除法もあります。

コガネムシ

成虫が各種作物の葉を、果樹ではブドウ、カキ、ナシ、クリなどの葉をよく食害します。幼虫は土中で植物の根を食害します。とくに、サツマイモ、イチゴ、ダイズなど野菜類を好み、幼虫は野菜類の重要害虫としてよく知られています。

対策は、薬剤防除があります。

軟腐病

軟腐病の原因は細菌です。軟腐病が発生すると細菌が繁殖し、養水分の通り道を塞いでしまうため、地上部はしおれ、地際も腐って溶けたようになります。細菌性の病気の特徴として腐敗した部分は悪臭を放ちます。

軟腐病は植物についた傷口から侵入します。また、植物でも組織の軟らかいもので発生するので、組織が木化し硬くなっている樹木では発生しません。高温多湿で発生が多くなります。

傷口から侵入するので、葉をかじる害虫を防除したり、芽かき、切り花のときも、なるべく乾燥した天気の良い日に行い、傷口がすぐ乾いて固まるようにします。

また、軟腐病菌は、雑草の根のまわりなどにいるので雑草を生やさないようにします。チッ素過多により軟弱に育った植物組織などでは発生を助長しますので、肥培管理を適切にすることも予防には大切です。

細菌性の病気は薬剤が効きにくいので、発生したらすぐに抜き取り処分します。また、発生が心配される場合は、あらかじめ薬剤散布での予防を必要とします。

微量要素の補給

窒素、リン酸、カリ(カリウム)は植物の体をつくり、生命活動を行う中心的存在です。また、これらはよく吸収されるために欠乏しがちなので、園芸や農業では人為的に与える必要があります。これを「三要素」といいます。この三要素のいずれか、または、すべてが一定割合以上含まれるものが「肥料」と呼ばれています。三要素の窒素、リン酸、カリは多量に要求される要素なので「多量要素」と呼ばれています。カルシウム、マグネシウム、イオウは、多量要素ほどではありませんが、比較的多く必要とするため「中量要素」と呼ばれます。マンガン、ホウ素、亜鉛、銅、モリブデン、塩素などは、必要量はごく微量ですが、植物にとって不可欠のものなので「微量要素」と呼んでいます。微量要素必要量は反当たり数十グラム~数百グラム程度の微量で足りる成分で、作物体内では酵素やホルモンなどの働きに関与するなど大きな役割を果たしており、絶対に無くてはならない重要な要素です。しかし、多ければ過剰障害を起こし、少なければ生育に異常をきたすなど許容範囲が狭く調整の難しい成分です。

微量要素の補給方法には土壌施用と葉面散布がありますが、土壌施用では微量なため、物理的にも均等に施用することは難しく、また土壌によってはうまく吸収できない場合があるのに対し、葉面散布は土の影響を受けることなく、極微量な成分であっても均等に施用でき、吸収が早いので微量要素の補給には最適な手段です。また、一般農薬との混用で病害虫防除と同時に欠乏症も防ぐため、耐病性を高める相乗効果を生みます。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください